Туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, особенно среди детей с незрелой иммунной системой. Традиционный тест на туберкулез — проба Манту — имеет ограничения и не всегда дает точные результаты. Поэтому альтернативные методы диагностики становятся актуальными. В статье рассмотрим различные подходы к диагностике туберкулеза у детей, которые могут дополнить или заменить пробу Манту, что улучшит раннее выявление заболевания и повысит эффективность лечения и профилактики.

Туберкулёз у детей — общие сведения

Чтобы осознать значимость диагностики туберкулёза у детей, взрослым необходимо понимать особенности этого заболевания. Инфекционная болезнь развивается у детей, формируя воспалительные очаги, известные как туберкулёзные гранулёмы, которые могут локализоваться в различных органах. Туберкулёз считается социально опасным заболеванием, так как за последние десятилетия количество заболевших неуклонно растёт. Эта болезнь затрагивает как взрослых, так и маленьких детей, а также подростков.

Эпидемиологическая ситуация с туберкулёзом в России в последние годы ухудшилась. Фтизиатры фиксируют от 16 до 19 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей страны ежегодно. Статистика по детям до 14 лет ещё более тревожная: инфицирование туберкулёзными бактериями наблюдается в 15-60% случаев.

Фтизиатры и педиатры активно работают над ранней диагностикой и профилактикой туберкулёза. Врачи предоставляют населению актуальную статистическую информацию об инфекции, информируют о путях передачи болезнетворных микробов и факторах риска. Например, приводятся данные о заболеваемости в разных странах и регионах. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск заражения туберкулёзом значительно выше в странах с низким уровнем экономического развития.

Каждый год в мире регистрируется 9 миллионов новых случаев туберкулёза. Уровень смертности от этого заболевания достигает 1,5 миллиона человек в год. ВОЗ также сообщает, что каждый третий житель планеты является носителем туберкулёзных микобактерий, находясь в скрытой форме инфекции.

Распространение инфекции обусловлено рядом факторов:

- низкий уровень экономического развития стран;

- рост числа ВИЧ-инфицированных;

- увеличение случаев алкоголизма и наркомании;

- неблагоприятные экологические условия;

- появление новых форм туберкулёза, устойчивых к существующим противотуберкулёзным препаратам.

Заболеваемость туберкулёзом у детей растёт пропорционально уровню инфицирования среди взрослых. Статистические данные ВОЗ показывают, что за последние 10 лет ежегодно фиксировалось от 1 до 10 новых случаев детского туберкулёза среди пациентов разных возрастов.

Эпидемия туберкулёза затронула и страны СНГ, где уровень заболеваемости среди детей младше 14 лет превышает допустимые нормы.

Вот статистика по этим государствам (количество случаев заболевания на 100 тысяч несовершеннолетних):

- Киргизия, Казахстан — 30;

- Россия — 15;

- Молдавия — 20;

- Грузия, Украина — 8-10;

- Армения — 10.

Единичные случаи диагностики «туберкулёз» у детей наблюдаются в странах с высоким уровнем экономического развития (Япония, государства Евросоюза, США). Патогенные микробы попадают сюда из менее развитых стран. Африка занимает лидирующие позиции по количеству детей, инфицированных палочкой Коха (200-800 на 100 тыс. несовершеннолетних).

Высокие показатели заболеваемости также фиксируются в Азии (Филиппины, Китай, Индия, Вьетнам, Афганистан). В мире 85% случаев заражения туберкулёзными микобактериями приходится на Азиатский и Африканский континенты.

Факты о болезни

Туберкулёз принадлежит к числу древних заболеваний. Учёные, изучая анатомические особенности мумифицированных тел древнеегипетских фараонов, покоящихся в пирамидах Хеопса, обнаружили в их костях туберкулёзные изменения. Симптомы чахотки описывались в литературе и медицинских трактатах прошлых веков. Однако первые возбудители болезни выявил научный деятель Роберт Кох. Произошло это 24 марта 1882 года. Патологические микроорганизмы, провоцирующие развитие туберкулёза, названы в честь первооткрывателя. Дата открытия заболевания теперь считается всемирным днём борьбы с туберкулёзом.

Увлекательные факты, связанные с этим заболеванием:

- народное название патологии — чахотка (люди дали такое наименование, потому что больные под воздействием туберкулёзной интоксикации «чахли», имели болезненный внешний вид и быстро умирали);

- врачи относят туберкулёз к специфическим инфекционным процессам, потому что болезнь провоцирует прогрессирование воспаления, нехарактерного для иных патологий внутренних органов;

- заболевание разрушает внутренние органы пациента (раньше медики считали, что туберкулиновые микроорганизмы не паразитируют на волосах и ногтях, однако позже информацию изучили тщательнее и появились доказательства паразитирования палочки Коха на ногтевых пластинах и волосяном стержне);

- символ борьбы с туберкулёзом — ромашка (первая в России благотворительная акция, направленная на сбор денег для борьбы с чахоткой, проведена в 1912 году, а всем людям, жертвовавшим средства, раздавали по белой ромашке).

Лечение туберкулёза — длительный процесс, занимающий несколько месяцев и даже лет. Чтобы исцелиться, человек проходит полный терапевтический курс. Иначе палочка Коха «привыкнет» к вводимым в организм медикаментам, выработает устойчивость к ним, и дальнейшая терапия станет бессмысленной.

Мнение врача:

При диагностике туберкулеза у детей, помимо теста Манту, врачи также рекомендуют использовать альтернативные методы. Среди них — кровные тесты на наличие антител к возбудителю туберкулеза, рентгенография легких, компьютерная томография и молекулярно-генетические методы исследования. Эти методы позволяют более точно определить наличие инфекции и степень ее развития, что особенно важно при выявлении туберкулеза у детей с высоким риском заболевания. Комплексное применение различных методов диагностики позволяет своевременно выявить заболевание и начать лечение, что существенно снижает риск осложнений и способствует успешному выздоровлению пациента.

Причины детского туберкулёза

Стенки микобактерий туберкулёза обладают высокой устойчивостью к кислотам, что позволяет им сохранять жизнеспособность в различных условиях.

Палочки Коха способны переносить следующие воздействия:

- замораживание;

- нагревание;

- действие антибиотиков;

- влияние щелочей и кислот.

Для патогенных бактерий характерно изменение морфологических признаков благодаря способности образовывать L-формы.

Наибольшую угрозу для человека представляют два вида туберкулёзных бактерий:

- человеческий;

- бычий.

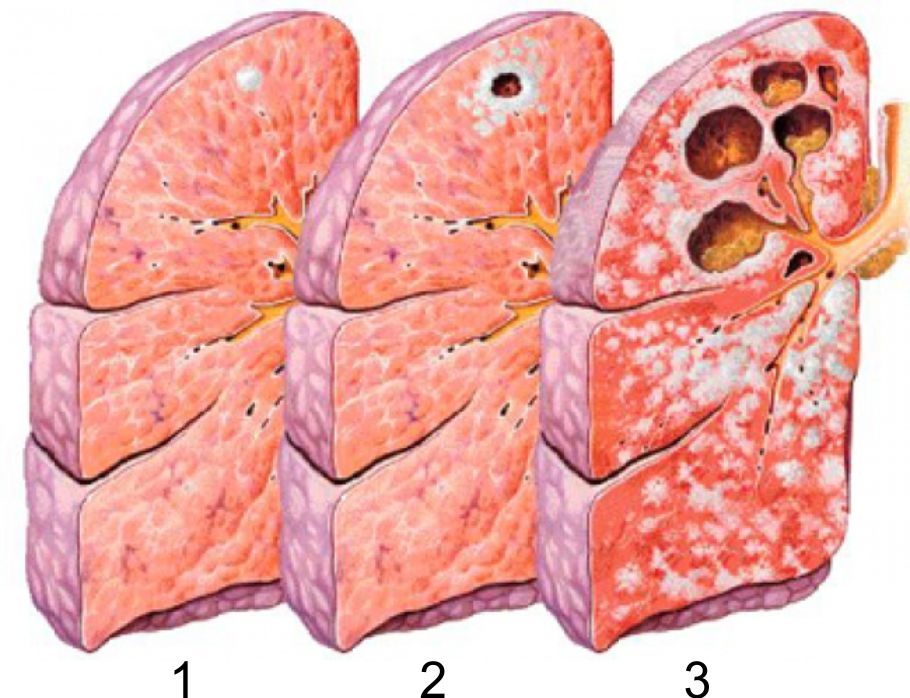

Первичный очаг туберкулёза у ребёнка формируется после попадания микобактерий в организм. Сначала инфекция проявляется как общая, а затем, попадая в подходящую среду, образует туберкулёзные бугорки. Патологический процесс завершается рассасыванием, кальцинацией или фиброзными изменениями в образовавшихся очагах, где остаются живые микобактерии. При повторном инфицировании заболевание может обостриться и прогрессировать. Патогенные микобактерии распространяются по организму через кровь и лимфу, создавая новые очаги в других органах, что называется вторичным туберкулёзом.

Места, где может распространяться туберкулёзная инфекция (учебные заведения, общественные места, коллективы, семьи с больными открытой формой заболевания), увеличивают риск заболеваемости детей до 50% и более.

К факторам риска, повышающим вероятность заражения туберкулёзом, относятся:

- эпидемиологические (контакт дошкольника с инфицированным, употребление мяса или молока от заражённых животных);

- медико-биологические (отсутствие прививки БЦЖ у ребёнка, проживающего в неблагополучном по туберкулёзу регионе, генетическая предрасположенность, влияние стресса и наличие хронических заболеваний, инфицирование СПИДом или ВИЧ);

- социальные (несбалансированное питание, зависимость родителей от наркотиков или алкоголя, бездомный образ жизни или проживание в интернате, приюте, вредные привычки детей, принадлежность к бедной или многодетной семье с низким доходом, эмиграция из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по туберкулёзу).

Наибольшая восприимчивость к туберкулёзным бациллам наблюдается у грудных детей. Новорождённые могут страдать от генерализованного типа инфекции, а у малышей старше двух лет в 75% случаев развивается туберкулёз лёгких.

Интересные факты

1. Интерфероновый гамма-релизный тест (IGRA):

- Выявляет туберкулезную инфекцию путем измерения уровня высвобождаемого интерферона гамма после воздействия на иммунные клетки антигенов, специфичных для микобактерий туберкулеза (МБТ).

- Более точен, чем Манту, и не дает ложноположительных результатов при вакцинации БЦЖ.

2. Лабораторный анализ мокроты:

- Позволяет обнаружить МБТ в мокроте, взятой у ребенка.

- Чувствителен, но может быть неинвазивным и трудоемким для сбора у детей.

- Может быть дополнен микроскопическим анализом или культуральным исследованием для подтверждения инфекции.

3. Тест опосредованной клеточной реакции на антигены МБТ (TST-BC):

- Похож на Манту, но использует разные антигены МБТ.

- Может использоваться, когда Манту не дает надежных результатов или считается неподходящим для ребенка.

- Менее чувствителен, чем IGRA или лабораторный анализ мокроты, но более доступен.

Классификация туберкулёза у детей

Туберкулёз у детей классифицируется по нескольким важным критериям.

- Активность заболевания (активный, неактивный).

- История болезни (первичный случай, рецидив).

- Характеристика микобактерий туберкулёза (чувствительные, устойчивые к химическим веществам и медикаментам).

- Местоположение патологического процесса (дыхательная система, внелёгочные формы, милиарный туберкулёз).

Дети младшего дошкольного возраста могут страдать от различных форм туберкулёза. В их медицинских историях чаще всего встречаются менингококковые инфекции, милиарный туберкулёз и первичный комплекс чахотки.

Туберкулёзный менингит

Вирус туберкулёзного менингита нарушает мозговые оболочки.

Болезнь быстро прогрессирует и сопровождается такими симптомами:

- головные боли;

- повышение температуры тела;

- смена настроения, повышенная вялость;

- через 2 недели после начала болезни ослабляются мышцы лица, появляется рвота, воспаляются глазные оболочки, замедляется пульс, возникает запор;

- менингоэнцефалит при туберкулёзе нарушает целостность отдельных участков мозга и приводит к функциональным сбоям в организме.

Туберкулёзный менингит часто дополняется сочетанными заболеваниями. Диагностика патологии предполагает проведение полноценного обследования для выявления вирусных и грибковых инфекций.

Выздоровление наступает через год, если малыша систематически обследуют и лечат при помощи проверенных и надёжных терапевтических методик. Врач назначает общее и дополнительное лечение, ориентируясь на внешние симптомы болезни.

Первичный симптоматический комплекс при туберкулёзе

Признаки первичного туберкулезного комплекса:

- температура тела может достигать 40 °C;

- ощущение боли в области легких;

- интенсивный кашель;

- затрудненное дыхание;

- общая слабость и снижение аппетита;

- образование пневматических узлов в легких;

- распространение инфекции в региональные внутригрудные лимфатические узлы.

Фтизиатр устанавливает диагноз, основываясь на результатах пробы Манту и рентгенографического исследования. Лечение включает в себя химиотерапевтические процедуры и патогенетическое воздействие на инфекцию в условиях стационара.

Туберкулёз внутригрудных лимфоузлов

Палочка Коха попадает в отдельные участки дыхательной системы, а именно — среднюю часть грудной полости в районе бронхов и лёгочный корень.

Симптомы развивающейся патологии:

- отсутствие аппетита;

- повышение температуры до субфебрильного уровня;

- адинамическое состояние, нестабильность нервной системы, нервное перевозбуждение;

- резкая потеря веса;

- повышение потливости ночью;

- нарушение сна.

Методы диагностики этого типа туберкулёза:

- комплекс анализов, помогающих выявить мбт (микобактерии туберкулёза);

- рентген.

Эффективность назначенного терапевтического курса оценивается по результатам первых 3-х месяцев лечения в стационаре. В этот период врачи применяют комплекс сильнейших медикаментов. Если появляется положительная динамика, численность лекарств уменьшается до 2-х видов.

Милиарный туберкулёз

Милиарный туберкулёз затрагивает значительные области дыхательной системы, почек и селезёнки, проявляясь пузырьками типа X.

Данная болезнь имеет острое течение и делится на два основных типа:

- Острый сепсис. Стандартные методы диагностики не позволяют выявить заболевание, так как его симптомы часто неясны. В большинстве случаев это приводит к летальному исходу.

- Острый туберкулёз милиарного типа. Происходит резкое отравление организма, пациенты испытывают затруднения с дыханием и повышенную температуру. На начальном этапе болезни наблюдаются ограниченные туберкулёзные процессы. Без надлежащего лечения это может привести к развитию обширного милиарного туберкулёза.

Основным методом диагностики является ультразвуковое исследование (УЗИ), которое позволяет врачу увидеть увеличенные селезёнку и печень. Также назначаются анализы крови и мочи, а также рентгенография грудной клетки. Лечение включает комплекс противотуберкулёзных препаратов и продолжается около шести месяцев. Дополнительно могут применяться физиотерапия, дыхательная гимнастика и иммуномодулирующие средства.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста менее подвержены заражению милиарным туберкулёзом. У них болезнь, как правило, протекает в более лёгкой форме и затрагивает небольшие участки внутренних органов.

Инфильтративный туберкулёз

Заболевание связано с накоплением жидкости в лёгких (нередко она содержит кровяные примеси).

Общие симптомы таковы:

- ухудшение самочувствия;

- повышение температуры;

- снижение или потеря аппетита.

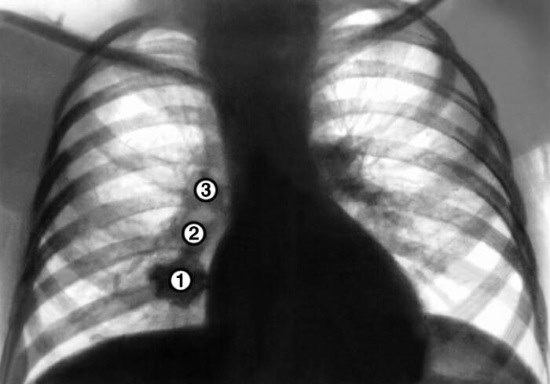

Постановка диагноза осуществляется врачом на основании результатов рентгена. Рентгенологическое обследование определяет площадь поражения внутренних органов и вид скопления патогенных микроорганизмов.

Инфильтраты при таком туберкулёзе принимают следующие формы:

- бронхобулярная;

- облаковидная;

- округлая;

- лабарная.

Лечение проводится в стационаре, под строгим наблюдением врачей, и с применением сильнодействующих медикаментов. Инфильтраты могут распадаться, и единственный правильный выход в этом случае — проведение операции для устранения угрозы жизни пациента.

Туберкулёз периферических лимфоузлов

Инфицирование туберкулиновыми микобактериями чаще всего затрагивает периферические лимфоузлы, находящиеся под челюстью, на подбородке или в области шеи. Узелки становятся подвижными и болезненными, в них начинается процесс казеозного некроза. Воспаление постепенно усиливается, кожа может трескаться, и на пораженном участке образуется свищ, заполненный гнойным содержимым. В дальнейшем язвы заживают с образованием рубцов.

Среди симптомов данного заболевания можно выделить:

- повышение температуры до 40 °C;

- головные боли;

- общую слабость.

Для диагностики используется биопсия пораженных лимфоузлов. Также проводятся рентгенографические исследования грудной клетки и затронутых участков, а также берутся туберкулиновые пробы.

Лечение включает применение мощных антибиотиков, а в критических случаях, угрожающих жизни пациента, может потребоваться хирургическое вмешательство. Для ускорения выздоровления и снижения вероятности рецидивов врачи часто добавляют лимфотропное лечение в терапевтический план.

У подростков туберкулез периферических лимфоузлов может протекать особенно тяжело, переходя в диссеминированную или инфильтративную формы.

Диссеминированный туберкулёз

Течение болезни связано с образованием нескольких очагов поражения. Патология развивается в острой, подстрой или хронической форме. Подострое течение сопровождается кашлем с выделением кровянистой мокроты, охриплостью голоса, болезненными ощущениями в горле. Хроническая форма болезни сопровождается общей слабостью, выделением мокроты, повышением температуры, затруднённым дыханием, отёчностью. На благополучные прогнозы лечения влияет стадия заболевания. Если диссеминированный туберкулёз обнаружен вовремя, пациент быстро поборет патологию.

Медики, разрабатывающие план лечения диссеминированной формы туберкулёза, учитывают невероятную устойчивость микобактерий ко многим типам лекарств. В связи с этим медикаментозные препараты подбираются индивидуально для каждого пациента.

| Метод диагностики | Принцип действия | Преимущества | Недостатки |

|---|---|---|---|

| Диаскинтест | Внутрикожное введение рекомбинантного белка ESAT6/CFP10, вызывающего иммунный ответ при наличии активной или латентной туберкулезной инфекции. | Высокая чувствительность и специфичность, позволяет отличить поствакцинальную аллергию от истинной инфекции, не дает ложноположительных реакций при БЦЖ-вакцинации. | Не выявляет туберкулез у детей с выраженным иммунодефицитом, требует повторного визита для оценки результата, возможны местные реакции. |

| Квантифероновый тест (QuantiFERON-TB Gold In-Tube) | Измерение уровня интерферона-гамма, высвобождаемого Т-лимфоцитами в ответ на специфические антигены M. tuberculosis (ESAT-6, CFP-10, TB7.7). | Высокая специфичность, не зависит от БЦЖ-вакцинации, результат готов в течение 24 часов, не требует повторного визита. | Более высокая стоимость, чем Диаскинтест, требует забора крови, может давать ложноотрицательные результаты при выраженном иммунодефиците. |

| T-SPOT.TB | Аналогичен квантифероновому тесту, но измеряет количество Т-лимфоцитов, продуцирующих интерферон-гамма, в ответ на специфические антигены M. tuberculosis. | Высокая чувствительность и специфичность, не зависит от БЦЖ-вакцинации, может быть более чувствительным у детей с ослабленным иммунитетом. | Высокая стоимость, требует забора крови, более сложная методика выполнения, чем квантифероновый тест. |

| Молекулярно-генетические методы (ПЦР) | Выявление ДНК M. tuberculosis в биологических образцах (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, ликвор, моча и др.). | Быстрота получения результата, высокая специфичность, возможность выявления лекарственной устойчивости. | Низкая чувствительность при малом количестве микобактерий в образце, требует наличия активного процесса, не позволяет отличить активную инфекцию от латентной. |

| Рентгенография органов грудной клетки | Визуализация изменений в легких, характерных для туберкулеза (инфильтраты, каверны, лимфаденопатия). | Доступность, позволяет оценить распространенность процесса, выявить осложнения. | Низкая специфичность на ранних стадиях, не позволяет отличить туберкулез от других заболеваний легких, лучевая нагрузка. |

| Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки | Более детальная визуализация изменений в легких и лимфатических узлах. | Высокая чувствительность и специфичность, позволяет выявить скрытые очаги, оценить состояние лимфатических узлов. | Высокая лучевая нагрузка, более высокая стоимость, чем рентгенография. |

Опыт других людей

Альтернативные способы диагностики туберкулеза у детей, помимо пробы Манту, вызывают различные мнения как у родителей, так и у медицинских специалистов. Некоторые выражают сомнения относительно достоверности таких методов, полагая, что результаты могут быть менее точными. В то же время, другие подчеркивают их преимущества, такие как отсутствие необходимости повторного визита в медицинское учреждение для оценки реакции на препарат. Важно учитывать, что выбор метода диагностики должен основываться на рекомендациях врача и индивидуальных характеристиках каждого ребенка. В конечном счете, забота о здоровье детей должна оставаться на первом месте, независимо от выбранного способа диагностики.

Симптомы заболевания

Детский туберкулёз характеризуется многогранностью проявлений, поэтому его симптомы легко спутать с иными заболеваниями. Часто патология развивается вообще без внешних проявлений.

Пациенты с туберкулёзной инфекцией жалуются на следующие проявления болезни:

- заболевания дыхательных путей, повторяющиеся многократно (бронхиты, пневмонии);

- кишечные инфекции;

- постоянные простуды;

- интоксикация организма.

Симптоматика болезни на первых стадиях незаметна, а появляется только при переходе патологии в осложнённую форму.

В этом случае организм больного человека испытывает целую гамму симптомов:

- субфебрильная температура (37-38 °C), повышающаяся вечером и сохраняющаяся на протяжении длительного временного периода;

- повышенная утомляемость, необоснованная раздражительность, головные боли, депрессии, слабость;

- утрата аппетита, на фоне которой резко снижается масса тела;

- увеличение потливости в ночное время суток;

- ломкие ногти, сухие кожные покровы;

- увеличенные периферические лимфоузлы;

- бледные кожные покровы, изменение формы пальцев (они становятся похожими на барабанные палочки);

- сердечные боли, тахикардия;

- ноющие боли в суставах;

- проявление аллергических реакций на коже и в подкожных кровеносных сосудах;

- гормональные сбои в подростковом возрасте;

- сбои в работе ЖКТ;

- увеличенная селезёнка и печень.

Если туберкулёз развивается в дыхательных органах, у детей, кроме отравления организма, возникают и другие проявления. Например, маленький пациент жалуется на кашель, у него открывается кровотечение из лёгких, появляется кровохарканье и отдышка. Клиническая картина дополняется болями в области грудной клетки.

Ранний период первичного инфицирования туберкулёзом

Туберкулёзный микроб начинает своё воздействие на человеческий организм без явных симптомов. Первый этап его существования в организме может длиться от 6 до 12 месяцев после заражения. В течение 6-8 недель туберкулиновые пробы Манту у детей показывают «виражи» (переход от отрицательного результата к положительному). Дети с такой реакцией направляются к фтизиатру для получения консультации. В дальнейшем они находятся под наблюдением этого специалиста примерно год. Организм ребёнка с положительной пробой Манту остаётся инфицированным микобактериями. Неблагоприятные условия могут способствовать развитию локальных форм туберкулёза.

Туберкулёзное отравление детей и подростков

Интоксикация организма у детей и подростков при туберкулёзе — промежуточная стадия между первичным инфицированием и локальным заражением. Процесс диагностируется при помощи рентгенологических методов.

Для клинического течения туберкулёзной интоксикации характерны неспецифические признаки, а именно:

- тахикардия;

- недомогание;

- раздражительность;

- снижение веса;

- повышенная склонность к простудным болезням (бронхит, ОРВИ);

- продолжительное сохранение субфебрильной температуры на уровне 37-38 °C;

- высокая потливость во сне;

- множественное увеличение лимфоузлов (микрополиадения).

Туберкулёзная интоксикация, которая сохраняется у детей больше 1-го года, свидетельствует о хроническом течении заболевания.

Первичный туберкулёзный комплекс

Для данной формы туберкулезной болезни характерны три основных признака:

- наличие воспалительного процесса в области, куда попала инфекция;

- воспаление лимфатических сосудов и капилляров, возникающее на фоне гнойных процессов (может принимать как острую, так и хроническую форму);

- поражение ближайших лимфатических узлов.

Формирование первичного комплекса при туберкулезной инфекции происходит в результате сочетания интенсивного заражения с высокой восприимчивостью к инфекции и снижением иммунных свойств организма. В 95% случаев микобактерия локализуется в легких или кишечнике, но иногда палочка Коха может обнаруживаться в миндалинах, коже, среднем ухе и слизистых оболочках носа.

Начало заболевания может быть острым или подострым. Симптоматика напоминает острую пневмонию, плеврит или грипп. В некоторых случаях первичный туберкулезный комплекс может развиваться бессимптомно. На фоне заболевания могут проявляться такие клинические признаки, как одышка, субфебрильная температура, кашель и симптомы интоксикации. Первичный очаг инфекции проходит несколько стадий (инфильтрация, рассасывание, уплотнение и кальцинация).

Туберкулёзный бронхоаденит

Туберкулёзный бронхоаденит — патологический процесс, развивающийся во внутригрудных лимфоузлах у детей. Он связан со специфическими изменениями в лёгочном средостении и корне. Клинические формы туберкулёзного бронхоаденита диагностируются у малышей в 75-80% случаев.

Распространённый тип туберкулёзной инфекции сопровождается следующим набором симптомов:

- субфебрильная температура;

- внутреннее отравление организма;

- кашель, схожий с тем, что возникает при коклюше (надрывный, грудной) или низкий с переходом к высокому (битональный);

- шумное, свистящее дыхание.

Кашель и трудности с дыханием при туберкулёзном бронхоадените связаны со сдавливанием бронхов и трахеи лимфатическими узлами, увеличивающимися в размерах.

Врач, проводя осмотр больного с такими симптомами, обращает внимание на расширенную сеть вен под кожей, в области верхнего отдела спины или груди.

Туберкулёзный бронхоаденит чреват осложнениями. Дети с таким заболеванием страдают от эндобронхитов и лёгочной эмфиземы. Заболевание по своим признакам похоже на лимфогранулематоз, воспалительную аденопатию неспецифического характера, саркоидоз Бека, лимфосаркому. Диагностика предусматривает дифференциацию описываемой патологии от похожих болезненных состояний.

Детский туберкулёз и его диагностика

Туберкулёз является распространённой болезнью в наше время, и родителям важно знать, как проверить своего ребёнка на наличие этого заболевания. Врачи-фтизиатры применяют различные методы диагностики, что позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и эффективно её лечить.

К основным методам диагностики туберкулёза у детей относятся:

- клинический осмотр, в ходе которого специалист выявляет настораживающие симптомы (кашель, общую слабость, кровохарканье, повышенную потливость, субфебрильную температуру, постоянную усталость и снижение работоспособности);

- тест Манту (введение под кожу на внутренней стороне предплечья антигена туберкулиновой микобактерии);

- ПЦР-диагностика (анализ полимеразной цепной реакции для получения более точных результатов);

- методы генной инженерии;

- анализы крови;

- квантифероновый тест;

- Т-клеточные туберкулиновые маркеры;

- диаскинтест;

- лучевая диагностика.

Современные методы диагностики туберкулёза у детей обеспечивают получение максимально точных результатов и позволяют выявить наличие микобактерий. Эти подходы помогают фтизиатрам определить наличие активных патологических процессов или инфицирование палочкой Коха.

Осмотр

Врач проводит клинический осмотр ребёнка с подозрением на туберкулёз, обращая внимание на следующие клинические признаки:

- нарушение амплитуды движения грудной клетки при дыхании;

- резкое снижение веса;

- увеличение лимфоузлов.

Достоверность первичных методов диагностики туберкулиновой инфекции — минимальна. Чтобы уточнить диагноз, нужен дополнительный комплекс анализов. Однако именно осмотр больного на первом этапе позволяет составить общую клиническую картину заболевания, предположить наличие недуга и отправить пациента на специальное обследование.

Методики лучевой диагностики

Основным методом диагностики туберкулёза после первичного осмотра является лучевая диагностика. Однако важно учитывать, что этот метод может представлять определённые риски. Чаще всего диагностическое облучение применяется для взрослых, нежели для детей. Специальная подготовка перед проведением процедуры не требуется, за исключением случаев с новорожденными и годовалыми детьми, которые могут испытывать стресс и капризничать в условиях медицинского кабинета. Им необходимо время для адаптации к новой обстановке.

Интерпретацию результатов обследования осуществляет врач, обладающий необходимыми знаниями и опытом.

Лучевой скрининг на туберкулёз позволяет выявить следующие изменения:

- очаги инфекционного процесса;

- туберкуломы;

- инфильтраты;

- каверны;

- увеличенные лимфатические узлы в грудной области;

- наличие воздуха в плевральной полости;

- кальцинаты;

- фиброзные изменения в соединительных тканях.

Только квалифицированный врач с достаточным опытом в области медицинских скринингов способен определить такие особенности на рентгеновских снимках.

Методы лучевой диагностики при обследовании на туберкулёз включают:

- Рентгенография. С помощью этой процедуры врачи получают обзорные или целенаправленные снимки органов, поражённых туберкулёзом. Рентгенография также предоставляет томографические срезы, на которых видны патологические изменения.

- Флюорография. Это профилактический метод диагностики туберкулёза, который используется для обследования детей старше 15 лет. Фтизиатры рекомендуют проходить флюорографию ежегодно.

- Рентгеноскопия. В этом случае изображение патологического органа выводится на экран компьютера, а не на плёнку, как при рентгенографии. На рентгеноскопических изображениях можно увидеть скопления воздуха и жидкости в плевральной полости, что позволяет врачу оценить их количество и объём.

- Компьютерная томография. КТ — это современный и высокоэффективный метод обследования детей с подозрением на туберкулёз, который позволяет выявить даже незначительные изменения. В сравнении с другими методами, использующими радиооблучение, КТ считается более безопасным для здоровья маленьких пациентов.

- МРТ. Этот метод диагностики основан на магнитном облучении и является информативным и безопасным для здоровья.

Фтизиатр направляет ребёнка на рентгеновское обследование только при наличии положительных результатов проб на туберкулин, выраженных симптомов заболевания, выявлении ВИЧ-инфекции или палочек Коха в мокроте.

Применение лучевой диагностики для выявления туберкулёза у детей осуществляется только при необходимости, так как процедура может быть небезопасной для растущего организма. Фтизиатр назначает лучевое обследование в тех случаях, когда предыдущие анализы указывают на инфицирование туберкулиновыми микобактериями.

Пробы Манту

Чтобы предупредить распространение туберкулёза, среди младшего поколения ежегодно проводится тестирование Манту. Каждый ребенок получает укол препарата туберкулина. Средство, содержащее в своём составе антигены возбудителя, вызывает местную реакцию на коже в месте инъекции. Если участок, куда был сделан укол, покраснел, воспалился, на нём появилась отёчность — медики говорят о паразитировании туберкулёзной инфекции в организме пациента.

Туберкулин, который подкожно вводят при тестах Манту, изготавливается из погибших палочек Коха. Они считаются возбудителем чахоточной болезни, поэтому организм распознаёт компоненты прививочного препарата как инфекцию. Сильный воспалительный процесс развивается, если иммунная система человека знакома с введённым вирусом.

Проба Перке — разновидность теста Манту, суть которой заключается в нанесении препарата с микобактериями туберкулёза на поверхность кожи. Туберкулин не содержит живых патогенных бацилл, поэтому не причиняет вреда организму человека. Однако это средство характеризуется высокими аллергическими показателями, поэтому после его введения на коже образуется гиперемическая реакция.

Место, куда был сделан укол для пробы Манту, нельзя подвергать следующим воздействиям:

- чесать;

- смазывать антисептическими составами (зелёнкой, йодом, перекисью водорода);

- мочить водой;

- закрывать лейкопластырем или бинтом.

Образовавшийся красный бугорок нужно всячески защищать от любого влияния до тех пор, пока фтизиатр не оценит результаты теста. Иначе диагностика окажется недостоверной.

Противопоказания к тесту Манту

Существуют ситуации, когда проведение теста Манту не рекомендуется.

К таким случаям относятся:

- заболевания кожи;

- острые или хронические инфекционные и простудные болезни;

- эпилепсия;

- аллергические реакции;

- высокая температура или лихорадка.

Если тест Манту был отложен из-за инфекционного недуга или ОРВИ, его можно провести через месяц после полного выздоровления.

ПЦР диагностика

Полимеразная цепная реакция даёт высокоточный результат, однако у процедуры — высокая цена. Обследование ПЦР проводят после бронхоскопии, используя для анализа мокроту, кровь, эякулятную жидкость, слизь или смывы с желудка. Метод эффективен при диагностике различных вирусных заболеваний. его активно используют в своей работе вирусологи, микробиологи, иммунологи. Универсальность методики заключается в том, что лаборант обнаруживает инфекцию в биоматериале уже на первых стадиях её развития.

Диагностические манипуляции при ПЦР основываются на изучении отдельных частиц ДНК, с последующим биосинтезом материала и определением класса микроорганизмов.

Со стороны процедура ПЦР кажется сложной, но на самом деле затраты времени на неё меньше по сравнению с другими способами обнаружения туберкулёза. Патогенные микроорганизмы обнаруживаются в день сдачи биоматериала для исследований. Отпадает необходимость искусственного выращивания микобактерий или сдачи анализов крови для их выделения из общей среды. Кусочек нити ДНК — единственное, что нужно для полноценного исследования. Процедура проводится в пробирке, где полученный биоматериал смешивается с физраствором.

Анализ состоит из 3-х этапов:

- специальная медицинская жидкость помогает выделить фрагменты ДНК;

- лаборант помещает раствор в термостат и копирует кусочки ДНК, используя технику амплификации;

- происходит распознавание ДНК возбудителей туберкулёза.

Метод ПЦР диагностики имеет один существенный недостаток. Он не различает живые палочки Коха от погибших, поэтому неэффективен при диагностике рецидивов болезни у людей, уже излечившихся от чахотки. В таких случаях, кроме ПЦР, требуется ещё и серологическое обследование.

Анализы крови

Диагностика туберкулёза у детей с помощью анализа крови может осуществляться различными методами. Одним из них является иммуноферментный анализ, который позволяет выявить антитела к микобактериям. Основная задача этого исследования — определить, способен ли организм ребенка самостоятельно бороться с туберкулёзной инфекцией.

Результаты иммуноферментного анализа становятся известны через два часа, однако стоит отметить, что этот метод не отличается высокой точностью. Он используется в тех регионах, где уровень инфицирования невысок.

Фтизиатр может назначить общие анализы крови, если у ребенка наблюдаются признаки воспалительного процесса неясного происхождения. Хотя этот анализ не позволяет установить диагноз туберкулёза, он может указать на увеличение количества палочко-ядерных нейтрофилов или лейкоцитов.

Если возникает подозрение на туберкулёз, забор крови для анализа проводится с целью формирования полной клинической картины заболевания. Для более точного определения диагноза необходимо провести комплексное обследование.

Сбор и исследование мокроты

Диагностика детского туберкулёза лабораторным методом предусматривает исследование мокроты, выделяемой во время кашля. Чтобы получить достоверные результаты диагностики, биоматериал следует правильно собрать.

На этот счёт существуют следующие рекомендации:

- в поликлинике терапевт выдаёт для сбора мокроты герметичный и стерильный контейнер;

- перед процедурой человек должен прополоскать водой полость рта, произвести чистку зубов;

- сбор мокроты проводится утром, на голодный желудок (в это время скапливается максимальное количество биоматериала в бронхах);

- нужно проследить, чтобы в ёмкость попала только мокрота, без слюны (она – густая и мутная).

Лаборант начинает исследование мокроты с её тщательного осмотра. У туберкулёзных больных мокротная слизь содержит кровяные включения в виде прожилок. Дальше материал подвергается бактериоскопическому исследованию (мокрота окрашивается специальным составом, а затем изучается под микроскопом).

Бактериологический метод исследования на туберкулёз основывается на выращивании патогенных бактерий в питательных средах. Также диагносты используют биологический способ исследования мокроты, суть которого заключается в инфицировании подопытных животных (чаще — морских свинок) содержимым слизистых оболочек лёгких больного человека. Правда, уже доказано, что он малоэффективен, поэтому исследование посева мокроты несколькими способами сейчас остаётся приоритетным.

Квантифероновый тест

Квантифероновый тест представляет собой современный метод диагностики туберкулёза, который позволяет выявлять как латентные, так и активные формы заболевания. С помощью данного теста специалисты могут обнаружить в крови ребёнка интерфероны — специфические вещества, которые образуются исключительно после заражения туберкулёзными микобактериями. Процедура диагностики осуществляется в пробирке, что исключает влияние внешних факторов и минимизирует вероятность ошибок.

Диаскинтест

Цель диаскинтеста — исключить вероятность ложно-положительной реакции на прививку Манту. С его помощью уточняются и отсеиваются такие реакции, устраняются ошибки и подходят для детей, родители которых против теста Манту. Проведение Диаскинтеста помогает отсеять из числа заболевших тех детей, которые страдают аллергией на туберкулин и пациентов с ложноположительной реакцией на пробу Манту.

ТАМ-ТВ (Т-клеточный маркер туберкулёза)

TAB-TM — это высокочувствительный тест, который позволяет оценить реакцию детского организма на наличие Т-клеточных маркеров. Этот экспресс-метод диагностики туберкулёза был разработан относительно недавно и основывается на анализе мокроты. Для выявления заболевания требуется провести ряд лабораторных процедур с биоматериалом. В процессе исследования в лаборатории анализируют взаимодействия между клетками и определяют наличие специфических кластеров в этих структурах.

Бронхоскопия

Бронхоскопия проводится в случаях, когда собрать мокроту самостоятельно не получается. Исследование бронхов проводится специальным аппаратом, бронхоскопом, натощак. Его вводят внутрь через полость рта или нос. Врач обследует пациента перед процедурой, в случае необходимости назначает успокоительные лекарства. Взрослым людям перед процедурой дают местный наркоз, детям — общую анестезию.

Анализы мочи

Анализ мочи не позволяет установить диагноз детского туберкулёза. Тем не менее, он может помочь в формировании общей картины заболевания и иногда указывает врачу на наличие серьезных осложнений в почках, что проявляется в увеличении количества лейкоцитов, эритроцитов и белка.

Профилактика

Основной метод борьбы с туберкулёзной инфекцией у детей — прививка БЦЖ и применение химических лекарств. Инъекции БЦЖ делаются 3 раза в жизни:

- новорожденному ребёнку;

- 7-летнему школьнику;

- 14-летнему подростку.

Вакцина вырабатывает иммунитет к вирусному заболеванию, однако имеет противопоказания к использованию. Например, если беременная женщина заражена ВИЧ, инфекция от неё передастся малышу, и в таком случае БЦЖ делать нельзя.

Врачи в роддоме рекомендуют отказаться от прививки, если у близких родственников новорожденного в детстве возникли осложнения. Прививка БЦЖ запрещена малышам с тяжёлыми генетическими отклонениями, дефицитом ферментов, нарушениями ЦНС. Процедура противотуберкулёзной вакцинации переносится, если у крохи обнаруживается инфекция или ребёнок родился недоношенным.

Туберкулёз у детей — особенности его лечения в Москве и регионах

В Москве лечение детского туберкулёза осуществляется медицинской компанией Инвитро. На официальном сайте организации представлена актуальная информация о стоимости полного комплекса услуг по диагностике, адресах медицинских центров в Московском регионе и проводимых анализах. Также доступны бесплатные консультации. Медицинский центр «Альтернатива» в Самаре получает положительные отзывы от своих посетителей. Это учреждение применяет современные диагностические технологии, что позволяет пациентам восстанавливать органы и ткани, поражённые туберкулёзом.

Пройдите бесплатный онлайн-тест на туберкулез

Навигация (только номера заданий)

Вопросы:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

Информация

Этот тест позволит вам определить вероятность того, есть ли у вас туберкулез.

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Результаты

Время вышло

Рубрики

- Нет рубрики0%

Поздравляем! Вероятность того что вы более туберкулезом близиться к нулю.

Не забывайте внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить медицинские обследования, и никакие болезни не будут вам страшны! Также советуем ознакомиться с материалом о раннем выявлении туберкулеза.

Есть повод задуматься.

С точностью сказать, что вы болеете туберкулезом сказать нельзя, но такая вероятность есть, если это и не палочки коха, то с вашим здоровьем явно что то не так. Рекомендуем вам незамедлительно пройти медицинское обследование. Так же рекомендуем ознакомиться со статьей по выявлению туберкулеза на ранних стадиях.

Срочно обратитесь к специалисту!

Вероятность того, что вы можете быть инфицированы палочками Коха, довольно велика, однако установить диагноз удаленно невозможно. Рекомендуем незамедлительно обратиться к опытному врачу и пройти полное медицинское обследование! Также настоятельно советуем ознакомиться со статьей, посвященной раннему выявлению туберкулеза.

Иммунологические тесты на туберкулёз

Иммунологические тесты на туберкулёз представляют собой важный инструмент в диагностике заболевания, особенно у детей, где традиционные методы, такие как проба Манту, могут быть менее информативными или вызывать нежелательные реакции. Эти тесты основаны на определении специфических антител или клеточных реакций на антигены микобактерий туберкулёза.

Среди наиболее распространённых иммунологических тестов выделяются тесты на основе интерферона-гамма (IGRA). Эти тесты позволяют оценить клеточный иммунный ответ на специфические антигены, связанные с Mycobacterium tuberculosis. Они особенно полезны в случаях, когда необходимо исключить ложноположительные или ложноотрицательные результаты, которые могут возникнуть при использовании традиционных кожных проб.

Существует несколько коммерчески доступных тестов IGRA, таких как QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TB. Эти тесты требуют забора венозной крови и позволяют определить, вырабатываются ли в организме специфические клетки, реагирующие на антигены туберкулёзной палочки. Результаты тестов могут быть получены в течение 24-48 часов, что значительно ускоряет процесс диагностики.

Одним из преимуществ тестов IGRA является их высокая специфичность и чувствительность, особенно у детей, которые ранее были вакцинированы против туберкулёза (например, вакциной БЦЖ). В отличие от пробы Манту, результаты тестов IGRA не искажаются вакцинацией, что делает их более надежными в оценке истинного состояния здоровья ребёнка.

Тем не менее, иммунологические тесты не являются идеальными. Они не могут отличить активную форму туберкулёза от латентной инфекции, что требует дополнительных методов диагностики, таких как рентгенография грудной клетки или микробиологические исследования. Кроме того, результаты тестов могут быть ложноположительными у людей с другими инфекциями или заболеваниями, что также требует внимательного анализа клинической ситуации.

Важно отметить, что интерпретация результатов иммунологических тестов должна проводиться в контексте клинической картины и эпидемиологической ситуации. Врач должен учитывать факторы риска, такие как контакт с больными туберкулёзом, наличие симптомов заболевания и результаты других диагностических процедур.

Таким образом, иммунологические тесты на туберкулёз представляют собой важный и эффективный метод диагностики, который может значительно улучшить выявление заболевания у детей, особенно в случаях, когда традиционные методы оказываются недостаточно информативными. Однако их использование должно быть интегрировано в комплексный подход к диагностике туберкулёза, что позволит обеспечить более точное и своевременное лечение.

Вопрос-ответ

Что можно сделать ребенку вместо пробы Манту?

Квантифероновый тест отмечен в Клинических рекомендациях в качестве альтернативного метода обследования на туберкулезную инфекцию для детей, которые поступают и обучаются в образовательных организациях.

Какие существуют методы диагностики туберкулеза у детей?

На текущий момент наиболее эффективными и распространенными методами ранней диагностики туберкулеза у детей являются Манту и Диаскинтест. Они наиболее доступны широкому пласту населения. Однако существуют и более дорогие методы: квантиферон и Т-СПОТ. Также нельзя забывать о ПЦР на туберкулез, а также тесте на антитела.

Как получить справку от фтизиатра вместо пробы Манту?

Для получения данной справки от фтизиатра об отказе пробы Манту (отказ от реакции Манту) необходимо предоставить следующие документы: пройти осмотр у фтизиатра, предоставить выписку из прививочной карты, предоставить результаты флюорографии для людей старше 15 лет / родителей или законных представителей ребенка.

Какой основной метод выявления туберкулеза у детей?

Основным методом выявления туберкулеза является туберкулинодиагностика. Туберкулинодиагностика (постановка реакции Манту) является диагностическим тестом для определения специфической сенсибилизации организма к микобактериям туберкулеза.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите различные альтернативные методы диагностики, такие как тесты на основе интерферона-гамма (IGRA). Эти тесты могут быть более точными и менее инвазивными, чем традиционный тест Манту, особенно для детей с ослабленным иммунитетом.

СОВЕТ №2

Обсудите с врачом возможность использования рентгенографии грудной клетки как дополнительного метода диагностики. Этот метод может помочь выявить изменения в легких, которые могут указывать на наличие туберкулеза, особенно в случаях, когда результаты других тестов неясны.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на клинические симптомы и историю болезни ребенка. Важно сообщить врачу о любых признаках, таких как длительный кашель, потеря веса или ночные поты, так как это может помочь в выборе наиболее подходящего метода диагностики.

СОВЕТ №4

Не забывайте о важности регулярных медицинских осмотров и вакцинации. Профилактика и ранняя диагностика туберкулеза могут значительно снизить риск заболевания и его осложнений у детей.